国民健康保険と健康保険という言葉を、何となく聞いたことあるけど

これらの内容を詳しく知らない、という方は多いのではないでしょうか?

言葉が似ているけど違いはあるの?

一言で表すと「職業」によって加入する保険が違うよ。

国民健康保険は個人事業主の方など「雇われていない方」が入る保険です。

一方で健康保険は、会社員や公務員など「雇われている方」が入る保険です。

今回は国民健康保険と健康保険に共通すること、健康保険だけに存在する制度について解説していきます。

- 国民健康保険と健康保険に共通する制度

- 健康保険のみに存在する制度

共通する制度

国民健康保険と健康保険に共通する制度は

- 医療費負担の軽減

- 入院時食事療養費

- 高額療養費

- 出産育児一時金

- 葬祭費(埋葬料)

です。順に解説していきます。

医療費負担の軽減

医療費全体の3割を自己負担すれば良いという制度です。

3割負担者は、6歳以上(小学校1年生以上)~70歳未満の方です。

医療費が10,000円だった場合、自己負担(窓口での負担)は

10,000×0.3=3,000円となります。

一方で6歳未満(小学校の入学前)のお子さんや、70歳~74歳の方は2割負担です。

ただし、70歳以上でも現役並みの所得者は3割負担となります。

稼ぐ人からはきっちりお金を取るんだね。

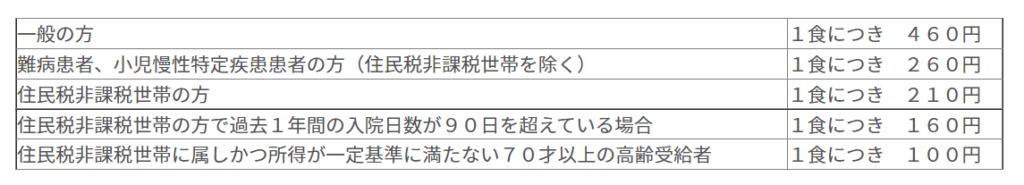

入院時食事療養費

入院をして食事をした場合、1日の食事代に上限を設けるという制度です。

対象者の状況、金額は以下の通りです。

高額療養費

高額な医療費を支払った場合、一定金額を後から払い戻しますよという制度です。

対象者の状況、金額は以下の通りです。

区分ウの方が医療費100万円を支払った場合、実質負担額は

80,100+(1,00,000-267,000)×0.01=87,430円となります。

つまり、1,00,000-87,430=912,570円は払い戻されることになります。

1つ注意点があるとすれば、医療費の100万円は先払いということです。

100万円を自費で払える自信ないよ。

先払いしなくて済む制度があるよ。

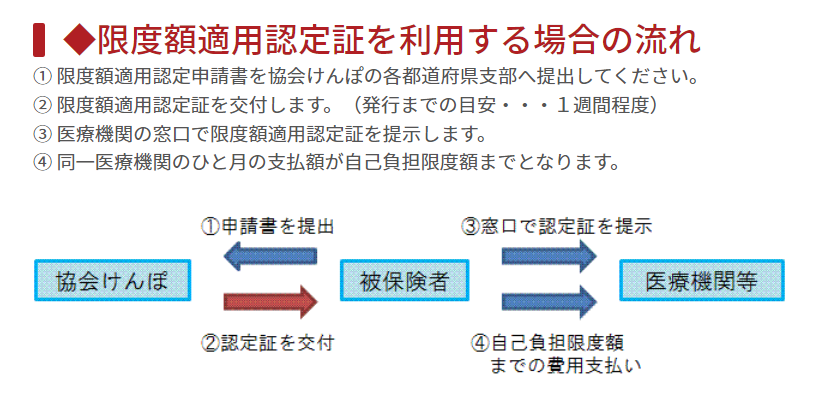

先払いが困難な場合「限度額適用認定証」を発行することで、ひと月あたりの支払額が自己負担限度額になります。

限度額適用認定証の簡易的な発行手順は以下の通りです。

余談ですが、限度額適用認定証は事前申請です。ご注意ください。

出産育児一時金

お子さんが生まれた場合にお金を支給する制度です。

被保険者または被保険者が扶養している家族が出産をした場合、お子さん1人につき原則42万円が支給されます。

また双子の場合は84万円(42万円×2)が支給されます。

葬祭費(埋葬料)

被保険者または被保険者が扶養する家族が死亡し葬儀をした場合、5万円が給付されます。

国民健康保険に加入している方には「葬祭費」、健康保険に加入している方には「埋葬料」という名前で振込されます。

葬祭費と埋葬料は、事実上同じ。

健康保険のみに存在する制度

健康保険のみに存在する制度は

- 出産手当金

- 傷病手当金

- その他独自の給付

です。順に解説していきます。

出産手当金

被保険者が出産のために休む、かつ会社から給料が支払われない場合にお金を支給する制度です。

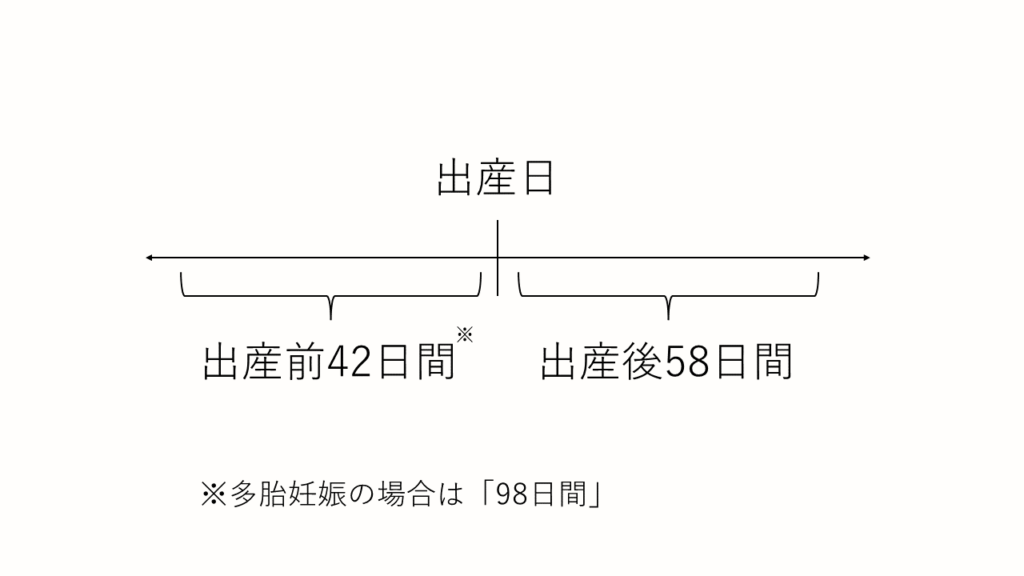

出産前の42日間(多胎妊娠の場合は出産前の98日間)と出産後の56日間のうちで

給与が支払われていない期間にお金が支給されます。

1日の支給金額は、直近12カ月の平均標準報酬月額÷30日×2/3です。

直近12カ月の平均標準報酬月額が30万円の場合

300,000÷30(※1)×2/3(※2)=6,667円が1日ごとに支給されます。

※1 30で割った値の1の位を四捨五入

※2 2/3をかけた値に小数点があれば、その小数点を四捨五入

また出産手当金には所得税はかかりません。詳細が知りたい方は、国税庁「No.1400 給与所得」をご覧ください。

傷病手当金

被保険者が業務外で怪我や病気をした、かつ会社から給与が支払われない場合にお金を支給する制度です。

傷病手当は「業務外」なんだね!

お金が支給される条件として3日以上連続(土日祝を含んでも可)で休むことが必要となります。

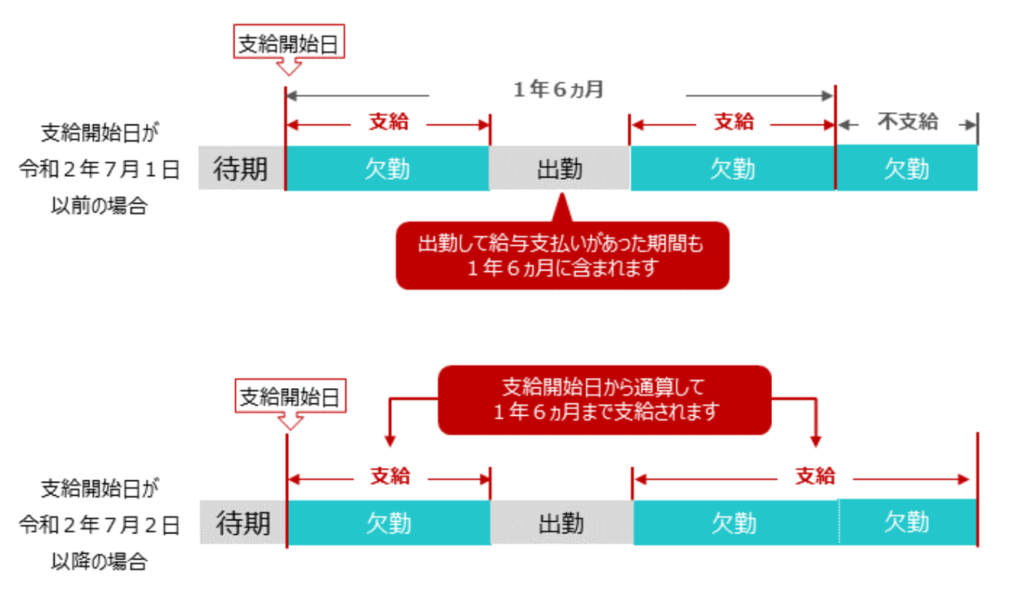

傷病手当金が支給される期間は、最長で1年6カ月です(※近年、傷病手当金は支給開始日から「通算して」1年6カ月となりました)。

また支給金額は、直近12カ月の平均標準報酬月額÷30日×2/3です。

直近12カ月の平均標準報酬月額が27万円の場合

270,000÷30(※1)×2/3(※2)=6,000円が1日ごとに支給されます。

※1 30で割った値の1の位を四捨五入

※2 2/3をかけた値に小数点があれば、小数点を四捨五入

傷病手当金は出産手当金と同様に、所得税はかかりません。

その他独自の給付

加入している健康保険によって独自の給付を設けている場合があります。

一例ですが三井化学健康保険組合の場合、高額療養費に対する付加給付を実施しています。

三井化学健康保険組合に加入していた場合、医療費総額が100万円かかったとしても

実質負担額は25,030円となります。

ご自身が加入している健康保険に独自の給付制度がないか、ご確認頂けると嬉しいです。

豆知識

実は日本国民の全員が公的医療保険への加入義務があります。これを国民皆保険と呼びます。

国民皆保険の制度があることにより

- 公的医療保障により、安くて高度な治療が受けられる

- 医療機関を自由に選べる

のメリットがあります。

例えばアメリカで初診をする場合、初診料は150ドル~300ドル程度と言われています(参考元:在ニューヨーク日本国総領事館)。

1ドル=125円(2021.4月時点)なので、日本円に換算すると初診料は18,750~37,500円となります。

高すぎる。

またイギリスでは、自分がお医者さんを自由に選ぶことができません(参考元:日本医師会)。

自由に選べることが「当たり前」だと思っていた。

筆者は日本の医療制度を勉強するまで「日本の医療制度は恵まれている」ことを知りませんでした。

改めてですが、日本の医療制度のありがたさを感じました。

まとめ

国民健康保険と健康保険の共通点、違いを一覧表にしました。

| 国民健康保険 | 健康保険 | |

| 医療費負担の軽減 | 〇 | 〇 |

| 入院時食事療養費 | 〇 | 〇 |

| 高額療養費 | 〇 | 〇 |

| 出産育児一時金 | 〇 | 〇 |

| 葬祭費(埋葬料) | 〇 | 〇 |

| 出産手当金 | × | 〇 |

| 傷病手当金 | × | 〇 |

| その他独自の給付 | × | ※ |

※加入している健康保険による。

以上、参考となれば幸いです。